TEL (052)682-0878

ふりがなをつける名身連物語

-

学生時代の写真活動から障害福祉の世界へ~社会活動として働き続けるTさん~

2024年11月5日 自立・活動・交流Tさん 名身連職員続きを読む

現在名身連には、これまでの経験を活かし活躍していただいている60代以降の職員が多くいます。その中でも、特に名身連とともに歩んでくださっているTさんのこれまでについてお話しします。

名古屋の職業リハビリテーションの先駆者として活躍し地域のネットワーク体制を構築

初めてTさんと出会ったのは旧身体障害者通所授産施設「名身連第二ワークス」(以下、第二ワークス)が開所する前のことでした。第二ワークスの作業内容を検討している際、身体障害のある方の能力を活かすことができる版下作製が案に挙がっていました。そこで、実際にパソコンを利用し訓練を行っているNリハビリテーションセンター(以下、Nリハ)の職業訓練部門へ相談に行くことになりました。その時に相談にのってくれたのが当時課長だったTさんでした。Tさんは、地元の身体障害者施設の支援員の経験を買われNリハの課長となり、名古屋の職業リハビリテーションをけん引し地域を変えていこうとする活動を行っている真っ最中でした。特に、名古屋市で職業リハビリテーションの全国大会が開催された際には、事務局として活動されていました。そんな忙しい状況だったにもかかわらず、印刷業界での版下作製についての位置づけや障害のある人の職業リハビリテーションについて丁寧に教えていただきました。それまで安易に版下作製のみを作業科目に考えていた私たちは、それだけでは工賃を稼ぐことは困難だと判断し急遽印刷作業も行うことになり、改めて障害者の適職とは何かを教えていただきました。そこから印刷機器の業者の選定や作業訓練に至るまで、さまざまな支援をいただきました。今の第二ワークスの印刷作業があるのは、Tさんのおかげだと言っても過言ではありません。

またほぼ同時期に、特別支援学校の生徒さんの卒業後の支援を充実させるために名古屋市身体障害者更生相談所が主体となって「養護学校卒後対策連絡協議会」が立ち上がりました。当時、身体障害者の施設は9か所しかなく、その施設関係者と特別支援学校の先生方、行政関係者(各区の福祉課窓口)、Nリハの関係者が一同に介し、さまざまな勉強会や事例検討会、見学会を開催し地域のネットワークを広げていました。Tさんは、この事務局としても熱心に活動されていました。

Nリハとのかかわりの中で…

その後Tさんは、Nリハの中でさまざまな部署に異動されました。なかでも名古屋で初めて福祉用具を専門にしたセンターが開所された際には、立ち上げの責任者として福祉用具の業者の方、高齢者関係のケアマネさん、自助具ボランティア等これまで以上にネットワークを広げ、福祉用具の普及や開発に熱心に取り組まれました。当時、介護保険制度が創設されて日がまだ浅かったこともあり、福祉用具は社会的にあまり認知されていませんでした。そんな頃Tさんたちが作成した福祉用具のハンドブックは100円ショップでも販売され、福祉用具が一般の人たちにも広く知られるきっかけを作りました。また障害者スポーツを専門にした部署への異動の際には、身体障害者だけでなく、知的障害、精神障害と幅広い利用者とのかかわりの中で、障害者スポーツの普及にも取り組みまれました。とりわけ障害のある人のスポーツの意義について研究し、当事者アンケートを行いスポーツが体力維持や自信回復、他者との交流などさまざまな効果があることを伝えました。

その間、名身連も福祉用具開発のお手伝いをしたり、障害者スポーツ大会をともに主催したりするなどTさんと協働することも多々ありました。

Tさんはその後もNリハの中の生活支援施設や相談部門などさまざまな部署に異動されました。その間、名身連とは利用者支援で連携することも多く、また職員研修などにも協力していただき名身連の支援力向上に一役を担っていいただいていました。そんなご縁もあって、Nリハ在職中は名身連の理事をお願いしていたこともありました。

また、Nリハ在職中は障害のある方の自立支援や就労支援にとどまらず、役職者となり職員育成、経営、地域づくりなどさまざまな活動をされました。平成25(2013)年Nリハ退職後は、名身連だけでなく他の社会福祉法人でもご活躍されていましたが、平成27(2015)年には本格的に名身連の経営、人事管理、サービス管理などこれまでの経験と知識を生かし幅広くご活躍いただいています。

Tさんの支援の根底にあるもの

まだTさんとお会いして間もないころ、Tさんが写真展を開くことになり、職業リハビリテーションの関係者がサテライト企画として「青の世界~センチメンタルな旅からの脱却」というテーマで写真活動にまつわるさまざまなお話しを聞く機会を作りました。その中で、Tさんが写真活動をとおして見てきた社会のこと、公害、炭鉱、貧困、差別、家制度、戦争…ご自身の写真だけでなく、影響を受けた写真家の話も交えてお話しを聞く機会がありました。その中で、人をどう見るか、社会をどう見るかという奥深い話を聞きながら皆でディスカッションしました。Tさんは写真活動を通して、社会の中で抑圧されてきた人たちの苦しみを肌で感じながらも、その人たちの強さや戦う姿に人としての底力を見てきたのだと思いました。そのような人への眼差しは、利用者支援にも当てはまるように思います。障害のある人たちが社会の中で置かれた立場に、時として共に怒り、戦い、一方でその人たちの力を信じて支援する…Tさんの支援の根底にあるものを見たような気がしました。

またその頃、大先輩であるTさんに、これまで働いていて嬉しかったことはどんな時でしたか?という素朴な質問をしたことがありました。「初めて支援した利用者さんが就職して、退所した時は嬉しかったなぁ」と笑顔で答えたTさん。内にある強さだけでなく、人としての純朴さを見たことが今でも印象に残っています。

人にも自分にも厳しく…学び続けるTさん

名身連への入職後は、法人運営のマネージャーとして、また名身連が初めて市外にある犬山市に立ち上げた就労移行支援施設の管理者としてご活躍いただいています。とりわけ市外に初めて立ち上げた施設は、法人として大きなチャレンジでもありました。犬山市には就労移行支援施設が一つもないことをハローワークの方からお聞きし、犬山近隣の障害のある人のためにできることがあるのではないかと立ち上がりました。常にチャレンジし個人も法人も成長することが大切だという信念のもと、犬山市に初めてできた就労移行支援事業を開所しました。そのおかげで、今は犬山の事業所の支援を受け多くの方が一般就労し、長くは働き続けることができるよう定着支援を続けています。

このように、チャレンジし常に新しい情報や技術を磨くTさんは自分にも人にも厳しく学び続けています。そこには人の人生の一部に関わる自らの責任を自覚し、常に学び続けることが支援者としての責務だと思っているからです。そしてその姿勢を私たち後進に示すことは、なによりも生きた学びとなっています。

-

弱視から全盲になって…仕事も子育ても!~Hさんの戦いの日々~

2022年6月22日 自立・活動・交流Hさん 視覚障害続きを読む

Hさんとの出会い

私が初めてHさんにお会いしたのは平成5年頃、名身連福祉センターがオープンして間もないころでした。点字の印刷機が名古屋市より貸与されることになったのがきっかけです。名身連福祉センターは、もともと聴覚障害者の情報提供施設「名身連聴言センター」を併設しており、聴覚障害のある方たちのご利用が多かったのですが、点字印刷機の設置により、視覚障害のある方のご利用も徐々に増えていきました。Hさんもそのおひとりで、点字印刷機を使うために福祉センターを訪れていました。

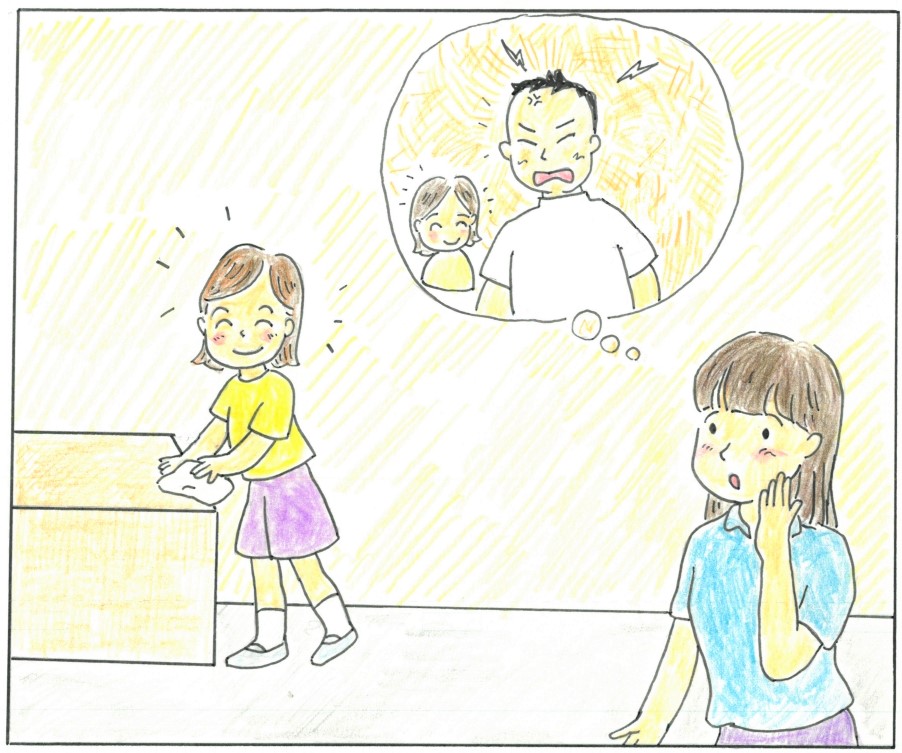

当時のHさんは自営のマッサージ業がとても忙しそうで、ユニフォームである白いケーシーを着たまま、仕事の合間をぬってやって来ました。頭はスポーツ刈り、足元は雪駄という「ザ・マッサージ師」という出で立ちで、自転車でこぎつけるのです。Hさんは私にとって何となく怖い人という印象でした。職員にいつも厳しく、特に古くから勤務していた肢体障害のある女性職員とは静かな戦いを繰り広げていて、私はそれを傍らで見ていたからです。のちに、その職員とは顔なじみで居住区も同じであり、互いに言いたいことが言える関係なのだと知りました。

やがて名身連第二ワークス(当時は、身体障害者通所授産施設)で、視覚障害者の会員の要望に応えるため、点字印刷に取り組むことになりました。Hさんには、点字印刷を始めるにあたりいろいろアドバイスをいただき、また名身連の役員もお務めだったので、会議や福祉大会などでよくお顔をお見かけするようになりました。会議の席では厳しい言葉で意見を発し、福祉大会では点字の要綱が用意されていないことに抗議して烈火のように怒る姿を目の当たりにしました。

同じころ、第二ワークスで受け入れていた小中学生のサマーボランティアに、偶然Hさんの娘さんが参加していました。とても明るくて活発なお子さんで、このような娘さんを育てられているHさんは、思ったよりやさしい人なのかもしれないと感じました。良きお父さんとしての違う一面を見た気持ちになりました。

名身連に関わり始めてから…

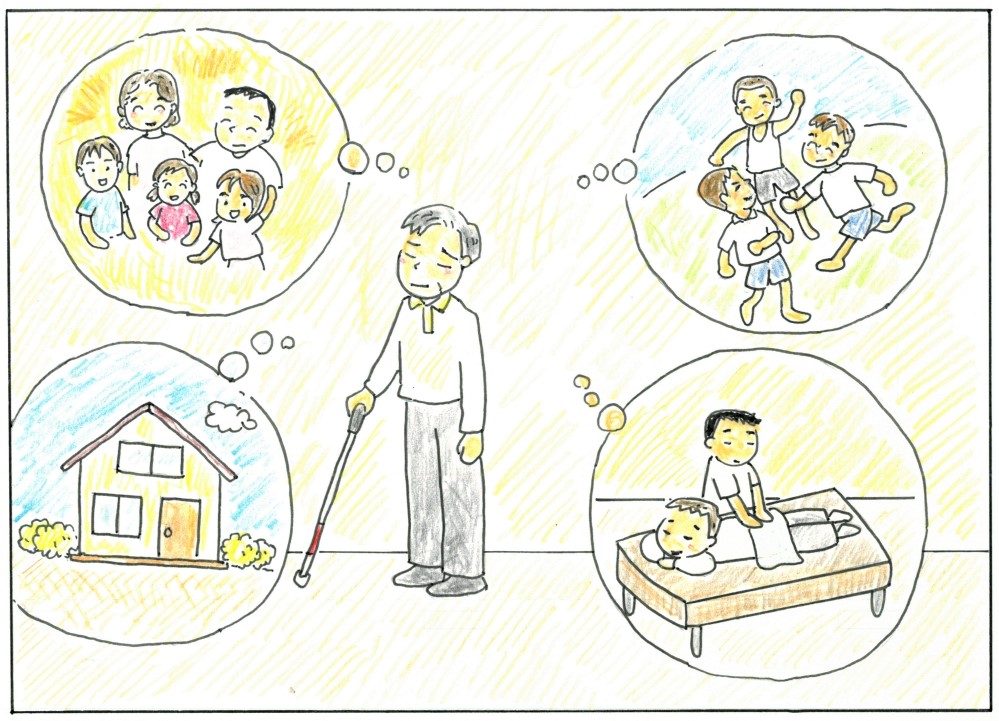

それからおよそ二十年後、縁あってHさんは名身連の常務理事になりました。久しぶりにお会いしたHさんは全盲になられていましたが、性格は相変わらずで、いつも厳しいご意見をいただいていました。以前からの知り合いだったこともあり、徐々に本音で話ができるようになりました。その流れの中で、Hさんが視覚障害者の自立や社会参加を実現しようと熱心に活動してきたことを改めて知り、また個人的な話も聞く機会が増えました。お母様が障害のない子と同じように育ててくれたこと、そのため地域の普通学校に通ったこと、弱視であったため黒板の文字が見えず勉強に苦労したこと、いじめられないよう、ケンカで負けまいとしたこと、盲学校ではマッサージと鍼灸師の国家資格をとって、経済的な自立を目指したこと、卒業後は一般企業で障害のない人たちに混じって働き、負けないように努力したこと、独立して顧客を確保するためにマッサージの技術を磨いたこと…。

結婚は視覚障害者同士であったため、周囲から反対されました。反対を押し切って結婚したこともあり、子どもが生まれても自分たちだけで必死に育てました。障害者の親だからと言われないように厳しく育て、経済的にも自立し、家を建てるために朝早くから夜遅くまで休むことなく働いたそうです。そんな雑談の中でHさんが必死に生きてきた歩みが見えてきました。

地域との関わりにしても、自営業のため、昼間でも活動できるだろうと役員を任されていました。笑い話で、視覚障害者なのに黄色い旗を持って交通安全の見守り役をさせられたと聞くこともありました。「お父さんが目が見えていないとは思ってなかった。だって料理や洗濯のような家事もしていたから」。子どもたちは大人になってからそう言ったそうです。子どもたちに障害を感じさせないほど家庭でも頑張っていたHさん。いつも熱い人だったのだと思います。いつも何かと戦って、そして自分で勝ち取って。

そんなHさんも、弱視から全盲になった時には、しばらくうつ状態になり、自宅から出かけることが少なくなりました。後になって知ったそうですが、「誰がお父さんの面倒をみるか」という家族会議が開かれたとのことです。そんな実体験があったからこそ、現在は役員として、中途で視覚障害になった方の心のケアや生活へのアドバイスをすることができるのだと思います。Hさん自身、全く見えなくなった自分を少しずつ受け入れ、音声パソコンを使いこなすようになるなど、前に進もうと動き始めたころに、名身連の常務理事となりました。当時、名身連は深刻な課題を抱えており、Hさんはまさに法人の立て直しに向けて戦うことになったのです。

それから十余年。名身連会長を務めるようになったHさんのおかげで様々な問題が解決し、現在では開かれた法人運営となっています。

障害の種別を超えて

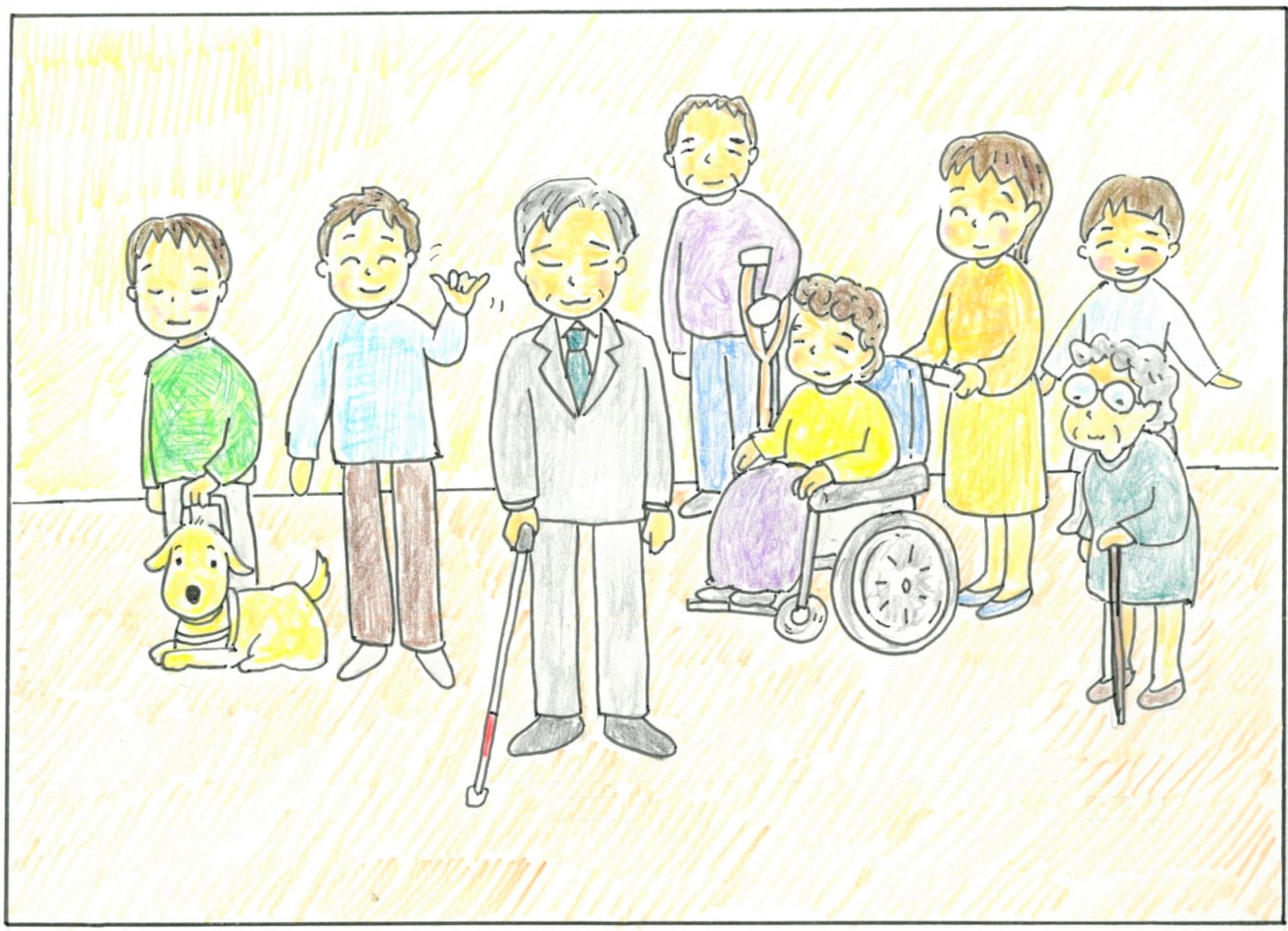

当初は視覚障害者の福祉の向上こそ我がこととして活動してきたHさん。多くの場面で視覚障害の当事者として発言してきました。今は多様な障害のある人たちの代表となり、視覚障害者以外の人と関わる機会が増えました。それにより、Hさんの世界は広がりました。様々な場面で、障害によって困りごとや配慮してほしいことが異なること、互いに譲り合わなければならないこと、協調して問題解決を進めなければならないことを経験してきたHさん。今は障害当事者の代表であることを意識した意見を出しています。

「社会に理解してもらう前に、障害者同士が理解し合わなければいけない」「自分でもできたのだから」という言葉には実感がこもっています。一方で障害のある人の福祉向上に向けた情熱は変わらず、熱い声を上げ続けています。例えば、行政関係者の名刺に今では点字が印刷されています。少しずつ社会が変わってきたのはHさんの言葉の積み重ねがあったからこそと思います。

現在のHさん

私生活では子どもたちも独立し、今はおじいちゃんとなったHさんですが、全国の視覚障害者団体の役員も務めており、月に数回、朝6時前に一人で新幹線に乗り、東京の事務所や全国規模の会議に出かけます。もちろん地元の会議や名身連の法人運営にも携わり、様々な場面で発言しています。携帯電話をスマートフォンに変え、コロナ禍においては、オンライン会議にも自宅から参加するなど、社会の流れに遅れることなく、積極的に関わっています。社会がIT化されていく中で、障害当事者としての気づきや意見を国や地域の関係者に伝え、誰も取りこぼされることのない社会になるよう今も精力的に活動しています。

-

腕一本で縫製の職人となり…そして現在、講演活動に積極的に携わるKさん。その人生に関わった支援者の記録

2021年2月16日 自立・活動・交流Kさん(50代) 脳血管障害続きを読む

初めて出会ったときのKさんは、自信が無さそうな雰囲気で、そして言語障害のためか、言葉数も少なく、話しかけてもうなずく程度でした。自 分の言葉や気持ちが通じない心配と不信感とが入り混じったような表情で、リハビリ施設の職員に連れられ仕方なくこの場に来ているという感じがありありと見受けられました。

最初は返事もあまりできませんでした(本人によるイメージ写真)しかし、相談室を出て作業場の見学に入り、自分と同じ障害のある中年男性が片手でミシンを使って縫製作業をしている様子を見た途端、急に目の色が変わりました。食い入るようにその手元を見つめているのです。私はすかさず、作業をしていた利用者に頼んで、これまでの経験をKさんに話してもらいました。名身連で初めてミシンにさわったこと、障害を負うまではミシンなどさわったことがなかったこと、そして今はミシン作業が自分の生活のハリとなり、やりがいをもっているということ。相談室に戻ったKさんの目は打って変わって輝いており、一筋の光を見出したようなまなざしになっていました。私は、先輩利用者の力を信じていました。先輩の働きぶりを知ることが、どれだけKさんの力になるか分かっていたので、二人をつないだのです。支援者として、Kさんが先輩利用者と同じくらい力を持っていること、その力にまだ自分で気づいていないことを見越していました。Kさんを当施設に紹介してくださったリハビリ施設の記録やデータが根拠です。私たち支援者は専門職として、その人の持っている力や、能力、人柄などを客観的にトータルで把握し、支援の方向性を考えていくことを大切にしています。

そこからKさんは実習を経て名身連を利用することになりました。その当時Kさんにはご家族があり、奥さんやお子さんのことなどが話題に上がることもありました。たまたまご家族で買い物をしているところに出会う機会があり、こちらからもご挨拶させていただきましたが、この家族の中心を担うのはKさんであり、家族のリーダー的存在であることを知った瞬間でもありました。

そんなある時、他の職員からKさんが家族のことで悩んでいるという報告がありました。Kさんは、ひどく落ち込んでいる様子でした。話を聞くと、家族の中の金銭問題や離婚問題でしたが、支援者に何かを求めているわけではなく、誰かに聞いてほしいという気持ちだったようです。Kさんは自分の意思や意見をお持ちでしたので、支援が必要な時以外は見守ることになりました。Kさんが仕事を通して、少しでも気持ちを切り替えられるよう、いつもと同じように接することにしました。Kさんが自分だけで問題を解決するのが難しければ適切な関係機関へつなぐことも考えていましたが、結果的にはご自身で問題解決されました。その後Kさんは離婚され、家族と離れて暮らすことになり、ご実家での新たな生活が始まりました。夏休みなど長期のお休みには、Kさんの子どもたちが施設にボランティアにくるなど、関係は良好でした。Kさんは父親として働く姿を子どもたちに見せることができ、子どもたちには障害のある人がたくさんいることを知ってもらう良い機会でもありました。

施設での作業に慣れ、ミシン作業の力もつき、頼られる存在となったKさんに、新たな目標ができました。当初は施設を訪れる人や学生さんの見学対応や説明をお願いしていましたが、そのうちにご自分の体験談なども話してくれるようになりました。Kさんはそうした活動を重ねるうちに、もっと多くの人に自分の話を聞いてもらいたいという気持ちになりました。そして私たちもそのような場を積極的に作りました。例えば交通局の職員研修や大学の講義のゲスト講師等です。そうした場で積まれた成功体験は、本人の次の意欲につながります。言語障害のあるKさんが、今では人前で積極的に話す活動に喜びを見出し、今の夢は全国を講演して回ること、そしてテレビに出ることだと言います。

布団カバー1枚5分という高速技!笑顔で話してくれながらも手は止めませんKさんの支援に関わったことは、私自身の喜びでもあります。支援で関わった人が良い方向に変化していくのを目の当たりにすると、自分の仕事の価値を改めて実感します。一方で人の人生に関わることは、とても重いことでもあります。時には自分の人生観にも影響してきます。しかし、この仕事は自分自身の成長にもつながっています。そしてそのためには専門職としての専門性や人として人間力を常に磨く必要があると、日々痛感しています。

以下は、公益社団法人日本脳卒中協会による「脳卒中体験記 脳卒中後の私の人生 第22回令和元年度入選作品集」に掲載されたKさんについての文章です。

「自分を信じて挑戦すれば必ず幸せが来る」

私が脳出血を発症してからの11年間、様々な事がありました。その体験をお話しします。

私は、25歳まで、車の工場で出来たばかりの新車を大型のキャリアカーで運ぶ仕事をしていました。一日6カ所を回ったり、仙台から福岡までと長距離のときもあり、だいたい11時間通しで働いていました。勤務体制は、昼勤と夜勤が1週間ごとに変わるなど、不規則でした。

ある夜中の仕事中、めちゃくちゃお腹が痛くなりトイレに行きました。しかしお腹の痛みは治らなかったため、運び終えた後に病院に行こうと思い運転を始めました。しばらくして「これは普通ではないぞ…」と、何とか車を路肩に停車させました。この時既に、携帯を持つことも出来ず、ハンドルも握れず「なにこれ…」と、そのまま気絶しました。

2時間後、同僚のキャリアカーの運転手が、たまたま停車している私の車を発見しおかしいと思ったのか、車の中で倒れている私を発見してくれました。同僚から「大丈夫か」と声を掛けられ、私は「生きている、良かった…」と思ったことを覚えています。

救急車で病院に運ばれたようで、意識が朦朧(もうろう)としている中、様々な医療機器があり「何をされるんだろうか」と感じたことは覚えています。3日間意識が戻らなかったため、緊急で他の病院に運ばれたようです。意識のない中、子どもの「お父さん、死んじゃいやっ」という言葉が記憶に残っています。その2週間後にようやく意識が戻りましたが、医者から「脳出血です」と言われ、頭の中が真っ暗になりました。なんでこんな風になったんだろう、と。身体の右半身は動かないし、私が普通に話しているつもりでも、相手には何を話しているか分からない状態でした。

自宅から近くの回復期病院に転院しました。頭から足のつま先まで動かない日々が続きました。「早く仕事に戻らなければ」と思っても、身体が動きません。ある日、病院でリハビリに励んでいた時のこと、会社の上司が見舞いに来てくれ話もそこそこに「近藤君はいっぱい頑張ったけど、もう会社はクビだよ」と言われてしまいました。ショックでした。

その後、退院し自宅に戻ることが出来、嬉しかったです。しかし、自宅に戻ると、今までなかった高価な物品や犬(3匹)がいて「あれっ?」と思いました。妻に「僕の入院中にどうしてこんな物を買ったの?」と聞くと「保険でお金が沢山できたから」と返ってきました。会社もクビになり収入がなく、家族なのに相談もしてもらえず、後遺症も抱え、友人も少なくなっていた私は、パニックになってしまいました。パニックになった私は、台所にある包丁を左手にとり手首を切って自殺をしようとしました。しかし、子供が泣きながら「お父さん、やめて」と止めに入りました。この生活に耐えきれなくなった私は、妻と離婚をし、実家(母親と2人暮らし)に戻りました。

実家に戻り、名古屋市にある障害者の就労支援施設「名身連第一ワークス」でミシンの仕事を始めるなど、徐々に落ち着きを取り戻し「もう大丈夫だ」と安心していた矢先、母親に十二指腸のガンが見つかりました。「どうして…」と思うや否や、母は息を引き取りました。さらに、3年後に姉が、5年後におばあさんも息を引き取りました。仕事も出来ず、食事も箸すら使えず、話すことも出来ず、全てが終わったような気がして「もう死ぬしかない」と思いました。

なんで自分がこうなるんだろう…

なんで家族がバラバラになるんだろう…

なんでみんな亡くなっちゃうんだろう…

もう耐えられなくなりました。

ミシンの仕事も下手で思うようにできず「もう辞めます」と職員に言いました。ところが職員から「普通はそれでも良いかもしれないけど、片麻痺で、片手でミシンが出来たらすごいよ。素晴らしいよ」と説得してくれました。さらに「近藤さんには、子どもや友達、いろんな人が周りにいるから自殺なんかとんでもない」と怒ってくれました。私は一度は死のうと決めたけれど「死ぬのはいつでもできる。でも生きることを続ければ、沢山のやるべきことが残っている」と自分に言い聞かせました。「自分を信じていつか必ず幸せが来る」と思いました。

今自分にできることは、障害者として広くみんなに語ることができる、ということです。同じ障害者の人に声をかけ、自分の経験を伝えています。同じ障害者でも、私よりも状態の重い人もいますが、私の経験と話が、その人自身が障害について受け容れられるきっかけになればいいと思います。私は右半身麻痺で失語症もあり、様々なハンデを抱えていますが、挑戦を続ければ必ず幸せが来ると信じています。「日本脳卒中協会脳卒中体験記『脳卒中後の私の人生』 第22回入選作品集」より

https://www2.slideshare.net/secret/NvUAeKtzgiy330 -

Yさんの音訳活動の軌跡

2019年10月24日 コミュニケーションYさん 名身連音訳講習会講師 女性 ボランティア続きを読む

プロローグ~Y先生のこと~

名身連では、2018年より視覚障害者の情報保障となる音訳ボランティア養成講座を開催しています。音訳とは、文字で書かれている本や雑誌、新聞などの内容を音声にして伝えることです。図や表の情報も含まれます。音訳ボランティアは訓練を受け、視覚に障害のある方の「目の代わり」となって、情報を声で伝えます。音訳だけでなく、校正や編集などの作業も行います。その講師として名身連に協力してくださっているのがY先生です。長年音訳者として、また音訳者を育成する講師として活動されています。先生のおしゃれで品がありながら明るく、凛とした雰囲気はどこからくるのだろうと思っていました。そこでインタビューをお願いして、活動を始められたきっかけやこれまでの人生についてお話を伺い、名身連物語とさせていただきました。

Yさんの物語

Yさんは東京の目白で幼少期を過ごしました。今の時代なら有名私立学校に通っているような良家のお嬢様でしたが、戦後間もない時期のこと、子どもたちは皆同じ地域の学校に通って学んでいました。学校から帰るとYさんは、お屋敷の隣の長屋に住む友だちとよく遊びました。まわりの大人たちの中には眉をひそめる人もいましたが、Yさんの両親は誰とでも仲良くする娘のことを認め、温かく見守ってくれました。人を分け隔てしない精神は、そんな両親からごく自然に当たり前に受け継いだものです。またそのころ、自宅近くに盲学校があって、視覚障害のある子どもたちをよく見かけていました。自分と同じような年頃の子どもたちが親に手を引かれて学校に通い、学校が終わるとピアノやバイオリンの教室に通っているところを見ていたのです。お母さんが通っていたお琴の教室にも視覚障害のある人がいて、幼いながらもいつしか、将来何かお手伝いができたらいいなと思うようになっていました。

Yさんが中学生のころ、NHKラジオで樫村治子さんの朗読による「私の本棚」という番組が放送され人気を博していました。Yさんもよくその番組を聞いていたのですが、あるとき国語の先生から、「Yさんも樫村治子さんみたいになったらいいぞ」と言われました。その時にはぴんとこなかったのですが、その言葉はいつも心のどこかに残っていました。

学校卒業後、Yさんは中学高校の家庭科の教員をしていました。年頃になってたくさんのお見合い話がきましたが、お父さんは一人娘のYさんを手放し難かったのか、簡単には首を縦に振りませんでした。けれどもやがて、お父さんが「この人なら」という人にめぐり合い、Yさん自身も一緒になりたいと思い、結婚が決まりました。転勤族だったご主人とともに東京を離れ、しばらく大阪で暮らしたのち、移り住んだ愛知で、朗読奉仕員養成講習会が開催されていることを知りました。Yさんは、東京に住んでいるときから高田馬場の点字図書館を知っていて、点字や朗読をごく身近に感じていました。幼少期にいつか視覚障害のある人の力になりたいと思っていたことや、中学時代の恩師に樫村治子さんのようなアナウンサーになったらどうかと言われたことも、胸によみがえってきました。

誰よりも熱心な生徒だったYさんは、受講を始めて3年後には講師の卵にまでなっていました。もちろん講師としては新米なため、先輩講師に同行して猛勉強しました。ご主人はそんなYさんを理解し応援してくれました。Yさんもまた、ご主人が独立すると事務員としてその仕事を支えながら、朗読を続けました。活動的なYさんは車の運転も大好きで、まだ女性ドライバーが珍しかった時代に、4WDの車でご主人を会社に送り迎えし、ゴルフに行くときもハンドルを握るほどでした。

Yさんの朗読活動中心の日々は変わらず続いていました。そのころ全国の点字図書館には、朗読図書について視覚障害者から多くの意見が寄せられていました。朗読してくれるボランティアさんには大変感謝しているけれど、朗読に読み手の感情をこめられてしまうと、自分の感情でないような違和感をおぼえるというものでした。ふつう朗読者は感情も含め伝えようとします。その声の質や表現に惹かれる視覚障害者が多くいる一方で、NHKのアナウンサーのように感情をこめず淡々と情報を伝えてほしい、そこに自分の感情をのせたい、と思う視覚障害者も多数いたのです。

Yさんの音訳へのかかわりは、ここから始まります。声は情報を伝えるツール。感情を伝えることが苦手でも、論理的に構成された音訳の手法なら、誰もが訓練して習得できると考えたのです。Yさんは改めて音訳をしっかりと勉強し、後進を育てることに力を注ぎ始めました。今のようにパソコンによるデータ処理ができないため、カセットテープ相手に苦戦しつつ、もちろん自身も音訳者として活動しながら、多くの音訳者の育成に励みました。

パソコン録音になったのち、2007年に厚生労働大臣賞を受賞したYさんはなお一層、自分のスキルを後進の音訳者たちに伝えたいと、思いを強くしました。

音訳に浸りきるような生活のYさんですが、これまで2年間だけ活動を休止したことがあります。Yさんの活動を見守り支え続けてくれたご主人の介護をしていた時期です。入院中は、朝ご主人が目を覚ます前に病室に赴き、夜は眠りに就くのをベッドの傍らで見届けてから帰宅するという生活を、1年と数ヵ月にわたり続けました。在宅での闘病生活が始まってからは、在宅医師や訪問看護師さんの協力を得ながら、ご主人の介護ひとすじでした。その最期を看取ったのも自宅でした。ご主人と最後の言葉を交わした後、生命が閉じていくその瞬間まで立会いました。

Yさんはその時のことを、辛かったとか、悲しかったという言葉では語りません。「いろいろ勉強になった。私はなんでも面白がるのよ」と明るく話します。Yさん曰く、「やるだけやったから、後ろは振り返らない。反省はしてもいいけど、後ろは向かないで前を向くの」。その言葉が、Yさんの全てをあらわしているようでした。

介護生活を終えたYさんでしたが、活動休止期間のことを考え、もう一度音訳をやることはないと思っていました。けれどもYさんの事情を知った多くの人から、ぜひ活動を再開してほしいと声がかかりました。Yさんを必要とする人たちが、Yさんの戻りを待ちわびていたのです。

再びYさんは音訳中心の生活に戻りました。そして以前にも増して音訳者の育成に力を注ぎました。介護生活をしていた時の経験から、自分が活動できなくなっても視覚障害者への支援が途切れないようにしなければという思いが一層強くなったからでした。

エピローグ~そして今~私たち名身連は、視覚障害者への情報支援としてデイジー制作事業を手がけてきましたが、いずれ音訳者養成講習会を開催したいという思いを暖めていました。両者の思いが一致して名身連音訳ボランティア養成講習会の実施が叶い、Y先生に講師としてご協力いただいています。それだけでなく、一足先に別の講座でY先生に音訳を教わった名身連の職員に対して、熱心に実技指導を行っていただいています。

Y先生の音訳講座の教え子である名身連の職員に話を聞きました。

Q:Y先生はどんな先生ですか?

視覚障害者の方のためにという強い信念を持って音訳活動に励んでいらっしゃり、その熱意が日々の音訳指導からもひしひしと伝わってくる情熱的な先生です。特に音訳では言葉ではなかなか理解が難しい説明も、とても丁寧に教えてくださいます。

Q:音訳活動を行っていて、どうですか?

改めて一つひとつの言葉の大切さ、表現の難しさを感じています。視覚障害者の方の見え方もさまざまですが、音だけを頼りに情報を得ている方にとっては、同じ言葉でもアクセントはもちろん、言葉と言葉の間(ま)が微妙に変わることで誤解を招いてしまう可能性があるため、音訳中は単に文字を正確に読み上げるだけではなく、録音をした後に自分の声がどう聞こえるかを確かめながら音訳活動を行っています。

Q:これから音訳を始めようかと思っている方や音訳を知らない方に一言。

音訳を始めてから日常生活でも言葉を大切に発音、表現する意識が芽生えた気がします。その他にも、音訳ではさまざまな資料の音声化に取り組みますので、自分が知らなかった表現や地名など音訳活動から自らの知識が広がっていくことも感じています。日々、少しずつではありますが自分の成長が視覚障害者の方の情報保障につながっていると思うと、改めてその責任とやりがいを感じます。

そして先生からも直筆でメッセージをいただきました。ありがとうございます。メッセージテキスト:

視覚障害者の方々の「目の代わり」として、38年間余、音訳活動で培ってまいりました技術と知識を後に続く方々に出来る限りお伝えして、クウォリティーの高い音訳者が育つお手伝いが出来れば幸甚でございます。また、音訳者としても多くの録音資料を作成して行く所存でございます。 -

障害者作品展STORY 作品No.1

2019年10月21日 自立・活動・交流三井カヲルさん(女性) 聴覚障害続きを読む

プロフィール

名身連は、毎年2月に障害者の作品展を名古屋市博物館で開催しています。昨年度(今年2月)からはバーチャル作品展を実施し、名身連のホームページ上でもお楽しみいただいているところです。

障害者にとっては創作する喜びや情熱、才能の発露の場であり、そしてそれは多くの人の心に響きます。作者である彼ら彼女らは、どんな人たちで、どんな気持ちで作品に向かっているのでしょう。私たちだけが知っている名古屋市障害者作品展のSTORYをご紹介いたします。カエルの家族は2世帯同居。お母さんカエルは毎朝5時に起きて、家族のために朝食を作ります。6時半には子ども2匹を起こし、ご飯を食べさせるのです。2匹は7時には学校へ向かいます。飛び跳ねて向かって1時間かかります。お母さんは今日も無事に子どもたちを送り出せました。お父さんは子どもより朝はゆっくりできます。7時半に自転車で会社に向かいます。おじいちゃんとおばあちゃんはのんびり毎日過ごします。

作者紹介:三井カヲルさん

小さい頃からモノ作りが大好き。耳が聞こえないことで、周りから「バカ、バカ」といじめられ、一人で過ごすことが多かったそうです。周りのみんなは学校に行っていたが、彼女は農作業をする両親に付いて畑で遊んでいました。田畑には生き物がいっぱい。観察力と創造力が高く、葉っぱでバッタを作るなど、手先も器用でした。19才から和裁の学校に行き、聞こえる生徒たちの中で技術を学びました。卒業後は自宅で和裁の注文を受けるようになります。父親は娘の和裁の腕を見て、畑仕事ではなく和裁に集中するよう言います。好奇心も向上心も旺盛な彼女は、その後織機の勉強を3年し、着物の帯の刺繍や革製品の小物も作りそのアイデアをお店にあげていました。その後恋に落ちて、出身地を離れ夫と生活します。夫を亡くし、失意の中名古屋に移りました。名古屋で就職した会社でも今までの技術を生かし、モノ作りを続けます。仕事を引退するまでは生活のためのモノ作りでしたが、今はモノ作りを教えたり、溢れる創作欲から自分と人のために作品を作り続ける日々です。 -

障害を意識せずに過ごした幼少期、とにかく楽しかった青春時代~当事者とつながり過ごした日々

2019年2月18日 自立・活動・交流Nさん(名身連会員)70代男性 肢体障害続きを読む

1945年(昭和20年)、三重県で生まれたNさん。3歳のある朝のことでした。布団から起きて立ち上がろうとしましたが、足に力が入らず、立ち上がれないのです。それでも机につかまってなんとか立ち上がろうとするものの倒れてしまい、立ち上がれません。昨夜までは、何も変わった様子はなかったこともあり、親も最初はNさんがふざけているのではないかと思いました。しかし、そうではないことに気づき慌ててNさんを連れて病院に駆け込みました。Nさんは、当時3歳だったこの時の記憶を、70歳過ぎた今でも鮮明に覚えています。

地元の病院では治療ができないと言われ、2日がかりで大阪の病院に向かい、受診しました。新幹線のない当時は、身動きが取れないほど込み合った列車を何度も乗り継いで移動するほかありませんでした。車中でお父さんは幼いNさんがお腹をすかさないよう、自宅でにぎったおにぎりを手渡そうとしましたが、途中で誰かに奪いとられてしまいました。お父さんは仕方なくNさんを連れて途中下車し、駅でおにぎりを食べました。戦後の復興途上の日本は、まだまだこのような状況でした。

その後、両親はNさんのためにずいぶんお金を使いました。成人後、「お前は身上潰したな」と言われましたが、両親の愛情と努力の甲斐あって、Nさんはなんとか歩けるようになりました。しかし、足には障害が残りました。Nさんが通う地元の小学校で、障害のある子どもはNさんだけでした。しかしNさんは障害を意識することなく、元気に友達と野山を駆け回っていました。男ばかりの三人兄弟の真ん中ということもあり、両親も足に障害があることを気にせず他の兄弟と同様に好きなようにさせてくれました。Nさんを当時はかなりのやんちゃで、友達とよくイタズラをしましたが、村で足に障害のある子はNさんだけ。走って逃げていく姿で大人たちにはすぐにNさんだとばれてしまい、後からずいぶん叱られました。とにかく元気でスポーツも大好きなわんぱくな少年でした。

このような幼少期の家庭や地域の環境は、Nさん自身に障害があることを意識させませんでした。このことが、障害をマイナスに捉えない今のNさんを作っているのかもしれません。唯一、Nさんが障害を意識したのは、運動会での徒競走でした。負けず嫌いのNさんは、走るみんなの後ろ姿を追って必死に走りました。その時の悔しかった気持ちは今でも覚えています。成人したNさんは、仕事の関係で名古屋に暮らすようになりました。26歳の時、中区でひとり暮らしをしていたNさんは、たまたまラジオから流れてきた「障害者の水泳大会に参加しませんか」という情報を耳にしました。もともとスポーツ好きで一人でプールに通っていたほど。すぐに区役所に出向き説明を受けました。障害者手帳を小学生の時に取得していたこともあり、すぐその場で申し込みをし、大会に出場しました。そして、なんと初めて参加した水泳大会で優勝したのです。当時役員として出席していた名身連の池田会長と出会ったのもそのときでした。大会に参加したことで、これまであまり障害のある人との関わる機会がなかったNさんは、自分以外にもたくさんの障害のある人がいるということを知りました。

Nさんは、1974年(昭和49年)に茨城県で開催された全国身体障害者スポーツ大会の代表にも選ばれました。開会式に出席されていた当時の皇太子妃美智子妃殿下が、参加者や観衆に美しく手を振られる姿が今でも目に焼きついています。何より美智子妃殿下が自分に向けて手を振ってくださったように思え、感激しました。あるとき、名身連の会員Yさんから「名身連に入りませんか」という電話がありました。Nさんは、スポーツ大会で名身連のことを知っており、活動に興味はありましたが一人暮らしで経済的にも厳しかったため、会費のことが気になりました。年会費600円だと聞き、それなら大丈夫だと加入を承諾したところ、その日の夜にYさんが自宅まで会費を取りに来てくれました。そこまで親切に対応してくれたYさんに感謝し、そこからいろんな障害のある人と関わるようになりました。運転免許を取得していたNさんは、積極的に会員の人たちの足代わりを引き受けます。まだ免許が無かったころ、周りの人がいつも声をかけて車に乗せてくれたことが心に残っていたからです。Nさんは、これまで自分を気にかけてくれた人たちや、最初に名身連に誘ってくれたYさんが自分にしてくれたような対応を他の人にもするように心がけています。旅行に行ったり、スポーツをしたり、障害のある仲間と語り合い、笑い合いました。とにかく楽しくて仕方ありませんでした。

身体障害者各区対抗のソフトボール大会にも出場して活躍しました。当時、名身連では各区対抗のソフトボール大会が開かれており、そこで優勝したチームが政令指定都市身体障害者ソフトボール大会に派遣されました。Nさんは、毎年のように派遣選手として出場していました。名古屋チームは政令指定都市身体障害者ソフトボール大会において、いつも優勝か準優勝でした。そのため他都市からとんでくる声は「打倒名古屋」だったほどです。時は流れ、Nさんも結婚し、仕事や子育てに追われていましたが、名身連の仲間との活動は継続していました。そして今Nさんは区身障協会・部会の役員として地域で生活する障害のある仲間のため、困りごとの相談や悩みの傾聴、交流の場づくりなど、いまだ奮闘しています。スポーツも続け、週に3~4回は名東区の障害者スポーツセンターに通い、健康維持を心がけています。またグランドゴルフ同好会を作り、肢体障害者だけでなく聴覚障害の人とも一緒に汗を流しています。名身連と出会って46年、今も変わらず地域の仲間と共に語らい、せっせと動きまわっているNさんなのです。

-

年に一度のごあいさつ…一般就労をして20年になるHさん

2018年11月13日 働くHさん 元第二ワークス利用者 50代男性 肢体障害続きを読む

平成4年、名身連第二ワークスがオープンして間もないある日のことでした。障害のある男性とそのお母さんが、突然、名身連福祉センターを訪れました。その男性、Hさんには脳性小児まひの障害があり、地域の特別支援学校を卒業した後、いったん地元のスーパーに就職したものの退職し、自宅で生活しているとのことでした。家にひきこもりがちになっていたのを心配したお母さんに誘われて出かけてきたところ、たまたまオープンしたばかりの名身連福祉センターが目に留まり、立ち寄られたのです。

お母さんは、Hさんにどこかに就職してほしいという気持ちでしたが、ご本人は、それまでの一般就労での経験のためか「今は就職する気にならない」と言われます。まずは家から外に出ることを目標にしてはどうかと施設利用を提案したところ、ご本人も通所してみようという気持ちになり、第二ワークスの利用を開始されました。名身連第二ワークスでは、当時お菓子の箱を折って組み立てる仕事を請け負っていました。Hさんは手指機能にも障害があり、細かい作業が苦手でした。そのため箱を折る仕事ではなく、結束した箱を数えて台車で運ぶ納品や、資材の受け取りを担当しました。初めは台車の使い方や業者さんとのやりとりなど、上手くいかないこともありました。それでも問題が起こるたび、職員と一緒に解決方法を考え実行していくなかで、少しずつ自信がついていきました。 最終的には納品のリーダーとして、責任を持ちながら、生き生きと仕事に取り組むようになりました。時が経ってご本人の希望をもう一度聞き取りしたとき、ようやくHさんの口から「就職したい」という言葉が出てきました。

就職を目ざす気持ちになったHさんは職員と一緒に職業安定所に登録に行き、相談しました。けれども就職活動は難航します。今でこそ障害者の就労支援は熱心に行われていますが、平成7年当時は福祉施設からの一般就労は滅多にないことでした。またHさんには脳性まひによる不随意運動や言語障害があり、見た目だけで仕事が出来ないと判断されてしまうことがありました。企業の担当者や職業安定所の職員はそうした事情から、Hさんの就職は厳しいと考えたのです。一方でHさん自身が思い描く就労も「大企業で正社員」というパターンだけで、自分の働く姿を具体的にイメージできていませんでした。

改めてHさんに働くうえでの希望を訊いたところ、「10万円は稼ぎたい」と言われました。職業安定所の人と相談して、その給料で雇ってくれる企業の紹介を受け、職場実習を計画しました。この時点で既に何社も採用試験を落ちていたため、Hさんも「10万円もらえるなら」とすぐに話を受けました。

実際に面接に伺った事業所では10万円の給料で雇えると言っていただきましたが、仕事の内容が屠殺された牛の皮の運搬で、とても過酷なものでした。

ただ、これまでの企業ではHさんに障害があるということで、最初から仕事は難しいと判断し面接さえしていただけませんでしたが、この事業所の方は、「障害の有無より、仕事ができるかどうかで判断したい。」と実習の機会を設けていただきました。その時、Hさんと支援していた職員は、このような事業所があることを知りとても喜び、これまでのもやもやしていた状況に少し光が差したような気がしました。しかし、実際に作業を行なってみるととても大変でした。

Hさんも仕事を選ぶ際には、給与だけでなく仕事の内容も自分に合っているかどうかが大切だということがわかりました。その結果、この仕事に就くことを断念したHさんは、「10万円」にこだわらず自分に合った仕事を探そうと方針を変えました。

方針を変えたものの、Hさんは相変わらず求職活動に苦戦していました。ちょうどその頃、スーパーヤマナカから名身連に依頼が入りました。松原店(中区)がオープンするにあたり、従業員にバリアフリー研修をしてほしいというものです。お店や企業のバリアフリー研修は今でもそんなに盛んではありませんが、当時の松原店店長さんの先進的発案で、オープン時職員研修が企画されたのです。

そのご縁を頼って、松原店店長さんにHさんの職場実習をお願いしてみました。最初はさすがに店長さんも実習受け入れを不安に感じていらっしゃるようでしたが、職員が同行して一緒に作業するという条件をお出ししたところ、それならと引き受けてくださいました。

そしていざ実習を始めてみると、Hさんがきちんと仕事のできる人だとわかっていただくことができ、雇用について前向きに検討していただけることになりました。各部門のチーフが集まって真剣にHさんの配属先を考えてくださった結果、グロッサリー部門で店頭への商品の品だしを担当することに決まりました。品だし作業のほかにもお客様から問い合わせがあった際の対応など、Hさんに懇切丁寧にご指導くださったおかげで、無事就職を果たすことができました。

Hさんが仕事に通うようになってから、店頭で品だしをしている様子を見かけたお客様からお店に励ましの言葉が届いたり、同僚の皆さんが優しく声をかけてくださったりと、職場全体が温かい雰囲気になっていきました。またヤマナカの企業全体でも先進的な取り組みとして紹介されるなど、Hさんもお店も良い評判を受けるようになりました。

あれから20年経ちます。Hさんは毎年11月に第二ワークスで年賀状印刷の注文が始まると、必ず福祉センターを訪れて年賀状を注文してくれます。通所当時の職員は少なくなり、第二ワークスも制度変更にともなって「名身連第二ワークス・第二デイサービス」と名称が変わりましたが、Hさんは年に一度のごあいさつ・・・という感じで、変わらず元気な顔を見せてくれます。そしてご自分のお仕事や職場の近況を教えてくださいます。その背中は、今通所している人たちの憧れであり目標であり、とても大きく見えるのです。 -

障害があってもなくても 人の役に立つのは「気持ちいい!」 ~保険の営業マンIさんが点字名刺の営業マンに

2018年8月28日 自立・活動・交流Iさん ボランティア続きを読む

出会いは偶然でした。

その日、保険の営業マンIさんは、当時ウィルあいち館内にあったフェアトレードショップ「風‘s(ふうず)」に立ち寄りました。

ちょうど第二ワークス(現 名身連第二ワークス・第二デイサービス)の職員が納品をしているところでした。

まだ第二ワークスが身体障害者通所授産施設と呼ばれていた頃のことです。

職員が並べようとしている自主製品の「押し花グッズ」に目をとめたIさんは、「ステキな商品ですね」と声をかけました。さすが営業マン。Iさんは人柄もよく聞き上手で、出会ったばかりなのに話が弾みます。

「これ、ひとつひとつ手作りなんですよ」

職員は、押し花がアレンジされた品物を手に、それを作った聴覚障害のある利用者さんの話をしました。

それから第二ワークスのことも。

障害のある人たちが就職を目指したり生きがいを求めて通ってきたりするようすを、気がつくと熱心にIさんに語っていました。

ひとしきり話して名刺交換。

職員の名刺には点字が印刷されていました。これがもう一つの「出会い」でした。見慣れない名刺に興味を引かれた様子のIさんに、職員は説明しました。

「これは点字です。印刷しているのは障害のある利用者さんです。

名刺だと、点字を知らない方にも見てもらえて普及につながるので」

それを聞くなり、Iさんは尋ねました。

「僕の名刺にも点字入れられますか?」

「大丈夫です。お手持ちの名刺にそのまま印刷できます!」

福祉と無縁に見える人が、いきなりこんな申し出をしてくれるなんて。

初めての経験に驚きながらも、その場で商談成立です。早速Iさんから名刺を託され、その一週間後には納品となりました。

点字名刺を受け取ったIさんからは、さらなる、そして思いもかけない言葉が。

Iさんの勤め先の保険会社で毎月全体会議があるので、そこで点字の名刺をPRしてみたら、というお誘いでした。

第二ワークスのことも紹介できる機会とあって、喜んでお受けすることになったのです。全体会議当日、集まった100人もの男性営業マンさんを前に、第二ワークスの職員が点字名刺のPRをし、施設のこと、そこで働く利用者さんのことを話しました。

そしてIさんも、「名刺は営業マンの顔。点字を印刷することで、障害のある人の仕事づくりにつながるばかりでなく、受け取った人の記憶に残る名刺になります」とアピールしてくれました。

特に第二ワークスには病気や事故による中途障害の方が多く、保険という仕事を通じて人生を支える営業マンには深く響くものがあった。

これは後からIさんが教えてくれたことです。Iさんが宣伝してくれたおかげで点字名刺を注文してくれる営業マンさんが増えてくると、今度は会社での注文窓口をボランティアで引き受けてくれたIさん。

取次ぎ役として月に2回は、仕事の合間をぬって第二ワークスに立ち寄るようになりました。Iさんはそのまま何年も通い続け、点字名刺を担当していた利用者Bさんとすっかり顔なじみになりました。

Iさんとの交流を通じてBさんは、点字名刺の仕事に自信と誇りがもてるようになり、職員がいなくても直接Iさんと打ち合わせができるくらい積極的になりました。

5年ほど経ったころには、毎月Iさんの会社に自ら納品に行くようにもなりました。

初めのうちは不安顔だったBさんもだんだん慣れ、気心の知れたIさんのもとに行くことが楽しみになっていました。

こんなやりとりが10年ほど続きました。その後Bさんは自宅近くの高齢者施設へ移られました。Iさんもご家族の介護などで以前よりは仕事をセーブされていますが、現在でも点字印刷の依頼で第二ワークス・第二デイサービスを訪ねてくださいます。

ウィルあいちでの出会いからすでに20年。

今でこそ視覚障害のある人への合理的配慮として点字名刺の依頼も増えていますが、Iさんはそのずっと前、点字名刺に出会うや否や点字名刺を手にし、その営業マンとして普及活動に飛び込んでくださいました。Iさんは言います。

私の仕事、保険の営業を継続してゆくには「人との出会い」が重要で、

当初は単純に「珍しい」→「記憶に残る」ということで、

自身のアピール(営業活動)みたいなところはありました。しかし。

長年にわたり携わっていくうちに、私の行動が、

Bさんにとっての大切な「仕事」になり、

それがBさんにとっての大切な「やりがい」になり、喜ばれている・・・

そのことが年を追うごとに、私自身に実感されるようになりました。

すると、私も何だか心が「ほっこり」喜んでいるのを感じたのです。なんだ、

営業でもボランティアでも

障害がある人もない人も

誰かの役に立つのは「気持ちいい」

みんなそこのところは一緒なんだ!そんなことに、あらためて気付かされた

「第2ワークス」さんと「Bさん」との出会いでした。 -

喫茶モア 第4回「焼きそば」

2018年3月15日 自立・活動・交流Hさん(名身連会員) 肢体障害続きを読む -

Mさんの人生いろいろ

2018年3月14日 自立・活動・交流Mさん 手話通訳者続きを読む -

喫茶モア 第3回「ピラフ」

2018年2月3日 自立・活動・交流Hさん(名身連会員) 肢体障害続きを読む -

ファッションショーで新しい自分に出会う

2018年1月12日 自立・活動・交流Aさん(元第一WD利用者) 肢体障害続きを読む

-

喫茶モア 第2回「ミックスサンド」

2018年1月12日 自立・活動・交流Hさん(名身連会員) 肢体障害続きを読む -

喫茶モア 第1回「イタリアン」

2018年1月12日 自立・活動・交流Hさん(名身連会員) 肢体障害続きを読む -

喫茶モア~開店準備中~

2018年1月11日 自立・活動・交流Hさん(名身連会員) 肢体障害続きを読む

「喫茶モア」は、昭和56年の名古屋市障害者スポーツセンター開所と同時にセンター内に店開きした喫茶店の名前です。それから平成21年までの28年間にわたり営業していました。名古屋市障害者スポーツセンターは全国的にみても長い歴史のあるスポセンです。近隣に障害者専用のスポーツ施設がなく、多くの障害のある人たちが熱心に通ってきていました。地下鉄の本郷駅からは名身連の運行する送迎バスも走っていたので、今も昔も毎日500人近く(平成20年1日平均約472人)の人たちが利用する大規模な施設です。トレーニングルーム、プール、卓球室、STT(視覚障害者卓球=サウンドテーブルテニス)室などで各々の目的に応じて体を動かしたあとは、モアの美味しいランチやコーヒーを一緒に楽しみながら、おしゃべりに花が咲きました。名身連の会員であるHさんは、モアのママとして働きながら、数え切れないくらいたくさんの人たちと言葉を交わし、いろいろなできごとをかたわらで見守ってきました。彼女がそっと胸にとどめるエピソードを、当時のレシピと一緒にお届けできたら。そんな思いで、懐かしいメニューの作り方をHさんに教えていただいてレシピにすることと、素敵な昔語りをちょっぴり再現させていただくことにお許しをいただきました。

※名古屋市障害者スポーツセンターについての記述は、障害保健福祉研究情報システムHP掲載の論文(http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n337/n337007.html)を参考にさせていただきました。

-

40代で中途障害に…まだ、まだやれることはある~新たな人生に向けてのスタート~

2017年3月9日 自立・活動・交流Dさん40代 脳血管障害続きを読む

名身連第二ワークス・第二デイサービス生産活動(生産活動あり)→就労継続B型

Dさんはかつて熱血営業マンでした。1年のうち300日は飛行機や車で出張しており、たまにしか自宅に戻らない日々。一人暮らしで生活も不規則になりがちでしたが、病気をしたことはなく、さほど健康に気を使わず過ごしていました。

そんなDさんでしたが、あるとき出張先の東北から名古屋に帰る飛行機の中で意識を失いました。脳出血でした。飛行機がまだ離陸していなかったことが幸いし、そのまま仙台市内の病院に運ばれました。救急車の中で、救急隊員に声をかけられたことまでは覚えていたDさんですが、次に意識が戻った時には病院のベッドの上でした。鼻には管が入っていて息苦しく、言葉が上手く出てきません。おまけにベッドから落ちる危険があったため体がベルトで固定されていました。それでもお医者さんはDさんにこう告げたのです。

「飛行機が離陸して空の上であれば、気圧が下がっていてもっと出血がひどかったかもしれない。また車の運転中であれば事故を起こしていたかもしれない。どちらにしても命を落としていただろう」と。

その時Dさんは、拾った命をこれからは大切にしようと思いました。

二週間後には仙台市内の病院を退院して名古屋に戻り、2回の転院をした後、リハビリ施設で生活訓練を行なうことになりました。言語障害も少しずつ回復し、日常会話をすることにも慣れてきました。しかし以前のような働き方をすることは難しく、退職することになりました。それまでの生活を一新し、一人暮らしを再開するための家探しもしました。

新しい生活に慣れ、障害年金で経済的にもなんとか暮らしていけるようになったDさんですが、自宅でボーッとする時間が増えてきました。介護保険施設の利用も考えましたが、Dさんはまだ40代。70代以上の利用者さんが多い介護施設では、話の合う人がなく、通う気になれませんでした。

「自分は何をしているのだろう」「このまま社会から取り残されるのだろうか…」

Dさんは、とても不安になりました。

訓練施設で一緒だった40代の仲間が障害者福祉施設で働いている、と聞いたのはそんな時でした。その人も元は運転手としてバリバリ働いていましたが、福祉施設では全く別の仕事を得て、生き生きと働いていました。その人からの勧めもあって、Dさんは自ら、名身連の施設に電話をかけました。見学に行ってみると、自分と同じような障害の人も、もっと若い人も、それぞれの仕事をもって働いていました。その様子を見て、「これなら自分にもできるかもしれない」と思い、施設に通うための通所訓練を始めました。

その成果もあり、現在は一人で地下鉄を乗り継いで、週5日休むことなく、雨の日も車椅子用のカッパを着用して通所しています。

当初は通所の疲労もあり生活介護(生産活動あり)に所属していましたが、通所にも慣れ、働く意欲が高まったところでステップアップし、就労継続支援B型に通うようになりました。今ではチームで行なう仕事を任され、リーダーとして生き生きと働いています。

Dさんは言います。「恥ずかしい話だが、発病して最初のころは泣いてばかりいた。でもそんな生活を送っていてもしようがない、生きているうちはなんとか生きていかなくてはいけない、と考えを切り替えた。初めは行き場所があるというだけで十分に思えたが、今は自分のことだけでなく、若い人に伝えてゆくことを考えている。その中で、教えるだけでなく、逆に教わることもある。もらえるお金はわずかだが、介護保険ではお金を払わなければならない。お金をもらってリハビリしているつもりでいる」。

今では、施設の説明会や見学者の対応なども担当してくださるなど、持ち前の営業マン精神が復活しているようです。

イラスト協力@愛知淑徳大学 交流文化学部 福﨑 里彩 さん

-

思いがけない転機~「新人くん」から中堅職員へ~

2017年3月9日 働く名身連旅行センター職員・Eさん 名身連職員続きを読む

Eさん(男性・28歳)が初めて名身連の名前を知ったのは、4年前就職フェアに足を運んだ時。何だか心惹かれて、気がつくとそのブースに座り込んで担当者にいろいろ質問していたそうです。初対面の人と話すときには緊張して、何をしゃべっていいか分からなくなってしまう彼にしては珍しいことでした。

採用試験の結果、みごと正職員として採用されたものの、福祉の仕事は初めて。いったい何をどうしていいやら、なかなか要領がつかめません。障害者施設の現場は日々大忙し。てきぱき動く先輩職員たちをしり目に、新人Eさんは日常業務を覚えるだけで精一杯でした。仕事でミスをしては、「ごめんなさい」と頭を下げることもたびたび。でも、器用ではないなりに一生懸命取り組む姿に、不思議と手が差し伸べられるのです。同期で入った職員ともすっかり打ち解け、部署が離れていても仕事上のアドバイスを受けたり、新しい企画の相談相手になってもらったり。Eさんを中心に何となく人の輪ができあがってゆきます。

そんな彼にとって大きな転機が訪れたのは2年前。名身連が収益事業として運営している旅行センターの担当として、事務局に異動になったのです。旅行業務取扱管理者という資格をもっていたからなのですが、実務は初めて。最初はホテルやレストランに電話ひとつかけるのにもドキドキして、一度に全部の用を済ませることができず、何度もかけ直したりしました。手配も、打ち合わせも、他の職員と相談しながら、手伝ってもらいながら、とにかく必死にこなすだけでした。当事者団体の旅行センターだけあって、障害者の全国大会の手配など大きな仕事も入り、業務量はどんどん増えました。

そのかたわら名身連の職員研修やQC活動などに参加して研鑚を積み、プライベートでは福祉の資格取得のための勉強も始め、毎日が飛ぶように過ぎていきました。ひとつ仕事の山を越えるたびに、ほ~っと息をつくと同時に、たくさんの学びを得て、次に活かしたEさん。障害のあるお客様と毎日かかわるうちに、苦手だったコミュニケーションもうまくとれるようになっていました。旅行センターのオリジナルツアーの企画も軌道にのせ、たくさんのお得意様ができ、手ごたえとやりがいを感じるようになってきたこの頃なのです。

先日、名身連の入社式で先輩職員としてのスピーチをしました。そのなかでEさんは、「名身連では必ず仕事のフォローをしてもらえるので、頑張ることができます。みなさんも名身連でさまざまなことにチャレンジしてください」と、後に続く人たちにエールを贈りました。「新人くん」はすっかり中堅職員へと成長し、これからもチャレンジの毎日です。

イラスト協力@愛知淑徳大学 創造表現学部 学生さん

-

お雛様にこめられた思い~短い青春を精一杯駆け抜けたEさん

2017年2月20日 その他Eさん 元名身連利用者 享年20代 女性 脳性まひ続きを読む

3月3日が近づくと毎年、名身連福祉センター(中村区)の玄関前にきれいなお雛様が飾られます。この時期になると誰もがうっとりとみとれるお雛様です。このお雛様を名身連に寄贈してくださったのは、名身連第二ワークス・第二デイサービス(旧名身連第二ワークス)の今は亡きご利用者Eさんのご家族です。

Eさんは、平成6年に特別支援学校を卒業後、名身連第二ワークスを利用してくださっていました。最初は特別支援学校在学中に第二ワークスで施設実習を行い、そのなかで学校時代にできること、卒業後に目指すことを定めて、ご利用が始まりました。

在学中のEさんの傍らには、いつもお母さんが付き添っていました。けれども第二ワークスのような施設は学校とは違うところです。これからは一人の大人として自覚をもってやっていくことを目標にしたEさんは、オリエンテーションや実習に一人で参加して頑張りました。むしろお母さんのほうがEさんを心配してオロオロしていたくらいです。そんな心配をよそにEさんは立派に実習をやり遂げ、卒業後に正式に第二ワークスを利用することになりました。

第二ワークスに通い始めたばかりのEさんは、仕事の経験がまったくないうえ、年上の人たちと関わるのも初めてでした。特別支援学校では、学生数もそれほど多くないので、気心の知れた友人や先生たちに囲まれて過ごしていました。自分から何か頼んだり伝えたりしなくても、気持ちを察して手をさしのべてくれる人がいたのです。けれども新しい環境や人間関係のなかでは、自分から声を出して伝え、人との関係を築いてゆかなければなりません。ゆくゆくは地域の中で生活するともなれば、なおさらそのような機会も増えていきます。

そんな変化に少し戸惑うこともあったEさんでしたが、あるとき、施設のなかでコップを洗う役割を引き受けることになりました。みんなが使ったあとの湯のみコップを集め、消毒薬で消毒して並べるという仕事でした。それだけではありません。消毒薬が減ったら自分から職員に伝え、付き添ってもらって買いに行きました。買い物に行ったら、お金とレシートを確認することも身につきました。この役割を担うことでEさんは少しずつ自信をつけ、積極的になりました。

Eさんはスポーツでも活躍しました。学生時代に名東区の障害者スポーツセンターで水泳をしていたEさんは、第二ワークスで自信がついたこともあり、障害者スポーツの全国大会出場に向けた選考会にチャレンジし、みごと出場権を得たばかりか、本大会ではメダルまで獲得することができました。

仲良しのボーイフレンドもできて、休みの日にはみんなでカラオケに行って楽しむことも。Eさんはいつも笑顔で、仕事もプライベートも充実し、生き生きとした毎日を過ごしていました。

その日もEさんは、いつもどおりに第二ワークスに来て、作業や担当していた役割を終え帰宅しました。家に戻ったEさんを、いつものようにお母さんが出迎えました。しかし、Eさんの様子は少し違っていました。お母さんの顔を見てホッとしたのか、そのまま倒れてしまったのです。すぐに救急車で運ばれ入院しましたが、危篤状態でした。そのことを聞いた施設の職員や友人たちは、ついさっきまで元気だったEさんの姿を思い出すと信じられず、心配で胸がつぶれる思いでした。

早く元気に戻ってきてほしいというみんなの祈りもむなしく、数日後にEさんは短い人生の幕を閉じました。彼女の葬儀には、第二ワークスの利用者や職員をはじめ、たくさんの人が参列しました。しかもその多くがEさん本人に関わりのあった人たちで、ご両親もEさんの交流の広さに改めて驚いたそうです。

Eさんが亡くなった後、ご家族から「短い人生だったけれど、精一杯に生きた人生だった。娘は第二ワークスが大好きだったので、いつまで第二ワークスにいられるように」と、お雛様寄贈のお申し出がありました。それが福祉センターに飾られるお雛様なのです。

時は流れ、今ではEさんのことを知っている人も少なくなりましたが、お雛様はいつもやさしいお顔で第二ワークスを見守ってくれています。Eさんのお母さんも、年賀状印刷の時期にはいつも、多くの印刷の注文をとりまとめて下さり、第二ワークスのために尽力して下さっています。

もしあなたが、名身連福祉センターのお雛様を見る機会があれば、精一杯生きたEさんというご利用者がいたこと、そして彼女がいつまでも見守ってくれていることに思いをはせていただけると幸いです。

-

福祉の現場で管理者に…聴覚障害のある職員がたどってきた道のり

2017年1月20日 コミュニケーションFさん 名身連職員 50代 女性 聴覚障害続きを読む

Fさんが聴力を失ったのは、まだ言語を獲得する前の3歳の時でした。原因は不明でした。聴力を失った幼い女の子が、話したり書いたりできるようになるということは、想像を絶する困難を伴います。なにより家族の熱心な教育があったからこそ、今の彼女があると言っても過言ではありません。まるでヘレンケラーに言葉があるということを教えたサリバン先生のように、家中の家具や物にペタペタと紙が貼られ、一つひとつに名前があることを教えられたそうです。想像して下さい。私たちが外国語を覚えるのと同じように、全ての単語を覚えなければならないのです。しかも、それは耳からは入らない情報であり全て目で見て覚えていくのです。

物に名前があることを知った後も、習得しなければならないことがありました。発声訓練です。聞こえる人は、自分の声や他の人の声を聞いて、単語を知るのと同時に発声を学びます。お母さんが、「マンマ」と言うと赤ちゃんが「マンマ」と繰り返し、自然に発声を学んでいきます。けれども聞こえない人は、特別な訓練を受けて発声を学ぶ必要があります。幼い彼女は、聾学校の幼稚部、小学部でその訓練を受けたそうです。薄いおせんべいをペロペロなめ、穴を開ける遊びを通じて舌を鍛え、その使い方を学ぶなど、それが訓練ということもよくわからないまま発声の訓練に入ります。その後も五十音の一つひとつを口の形を鏡で映して見ながら覚えたり、それぞれの舌の動きなどに注意したりしながら学びます。例えば「ふ」の形は、「ろうそくをフーッと消して」と学ぶそうです。聞こえる子供たちが自然に覚えていくことを、聞こえない子供たちはそんな苦労をしながら覚えていくのです。

その後、Fさんは難聴学級のある小学校に通いましたが、3年生からは地元の小学校に転入しました。今でこそ、障害のある子供が地域の小学校に通うこともが普通になりつつありますが、その当時はまだ高いハードルがありました。Fさん自身、とても不安でしたし、同級生も、初めて障害のある子が転入してくるということで物珍しかったらしく、他のクラスからわざわざ様子を見に来る子がいたり、一部の男の子たちからは、聞こえないことをからかわれ、いじめられたりすることもありました。けれども一方では仲の良い友達もできて、大人になった今でも交流が続いています。

地元の中学を卒業後は、将来を考え、高校、大学へと進学することになりました。大学時代のFさんは、自らも障害があることから、障害のある人を支援する仕事に就きたいと思い始めていました。スポーツ好きだったこともあり、名東区にある障害者スポーツセンターに通って水泳を楽しむようになりました。そこで自分以外のさまざまな障害のある人に関わったことは、彼女の世界を広げました。また、大学では、同じ聴覚障害のある学生たちが積極的に活動する様子をみて刺激を受け、これまで消極的だった自分を見つめなおす機会を得ました。このような経験を重ねたことで、福祉の仕事に就きたいという気持ちがさらに強まったそうです。

Fさんは大学に入学してから手話を学びはじめました。それまでのFさんのコミュニケーション手段は、口話の読み取りが主でした。実際に、小、中学校、高校までは先生の口話を読み取るように努力していましたが、難しく、授業のほとんどは予習、復習と、友人たちの助けを借りながら乗り切りました。大学に入り、学生のボランティアがノートテイクや手話通訳をしてくれるようになると、Fさんはコミュニケーション手段を増やすためにも手話が必要だと感じたのです。

また就職について考え始めたFさんは、聾学校の教師を志すようになりました。しかし当時は、障害のある人が教員採用試験を受けることすら難しい時代で、教員になることは断念せざるをえませんでした。当時はバブル好景気だったこともあり、聴覚障害のある人の多くが大企業に就職していました。そんな様子を見て、どんな仕事に就くか迷うこともありましたが、長年の夢であった障害のある人を支援する仕事をあきらめることはできませんでした。

しかし、福祉の世界での就職活動も簡単ではありませんでした。利用者とどう関わるのか、利用者家族とはどのようにコミュニケーションをとるのか・・・常にコミュニケーションのことが壁になりました。そこで、Fさんはさまざまなボランティア活動に取り組むなかで、自らの能力を周囲に知ってもらうよう努めました。重度障害のある人のパート介助職の求人情報を大学で見つけたのは、そんな時でした。ボランティア活動の経験から、自分にもできるのではないかと考え応募し採用されました。そこでの仕事は、自ら言葉を発することが困難な重度障害者の方の介助が中心でした。利用者の声が聞こえない代わりに、常に注意して表情を読み取るようにしていました。利用者とのコミュニケーションは大変でしたが、それにもまして同僚や利用者家族とのコミュニケーションに苦労したと言います。同僚にお願いをして、会議の内容や申し送りをメモにするなど、配慮してもらいました。この職場での日々は、今の仕事をする上でも貴重な経験となっているそうです。

ここでの活動が3年ほど経過した頃、聴覚障害者の支援を行なっている名身連で職員募集をしていることを知りました。名身連については、学生時代に全国障害者スポーツ大会に出場した際にも関わりがあり、よく知っている法人でした。また、もともと聾学校の教員を志していたFさんにとっては将来、聴覚障害者の支援に関われるかもしれないという期待もあって応募。名身連に転職することになりました。当初はそれまでの実績を買われ、デイサービスの職員として勤務しましたが、平成4年に名身連福祉センターの建設に伴う聴覚言語障害者情報提供施設(略省 名身連聴言センター)のリニューアルに際して異動し、やがて所長という職名を得たのです。

現在は管理者として、聴言センターの事業全体を総括しながら、聴覚障害者の相談にのったり、通訳者など支援者に対するアドバイスをしたりしています。また、企業や学校、地域に出向き、聴覚障害者に対する理解を促すための啓発活動も行なっています。一方、当事者として聴覚障害者の声を行政に届ける役割も積極的に担っています。

なかでも、平成28年6月よりスタートした24時間救急手話通訳者派遣事業は、地域の聴覚障害者からの強い要望を受け、自らも聴覚障害者として必要性を感じて取り組んだ事業です。行政と共に実現に向けて整備に関わった結果、ようやく制度化されました。これからも障害当事者の視点から、地域の方々と共により良い社会を目指して活動していくことを忘れずに、頑張っていきたいと話しています。

-

行き倒れニャンコの恩返し~名身連招き猫シリーズ誕生秘話~

2016年9月18日 その他名身連招き猫 恩返し続きを読む

ちょっと昔のお話です。まだ今の名身連第一ワークス・第一デイサービスが、「第一ワークス」と呼ばれていたころのこと。冬なのにそんなに寒くない日でした。夕方、利用者さんの送迎から戻った職員Iさんが入ってくるなり、「所長、第一ワークスの庭に猫が死んでいて…。片付けますね」と言いました。

びっくりして、「えっ!と、とにかくお願いします…」。なんで第一ワークスに猫の死体が、と戸惑っていましたら、外に出たIさんがやせた白い猫を抱いてまた事務所に戻ってきたのです。「死んでいると思ったら、生きていました!」

たちまち事務所にいた職員が、Iさんと白猫を取り巻くように集まりました。猫好きなHさんがお水や食べ物を与えて様子をみていますと、猫はお腹が空いていたのか、水をペロペロなめ、えさもガツガツと食べ始めました。それからしばらく第一ワークスで面倒をみることとなり、「行き倒れニャンコ」は利用者さんにも懐いてすっかり人気者になりました。数日もたつとすっかり元気になったので、今度は里親探し。縁あって名身連の関係機関の方に里親になっていただくことができ、名残惜しくも行き倒れニャンコはもらわれていきました。

こんなことがあって間もなく、私たちは招き猫のデザインに出会ったのです。それまで猫のモチーフにさほど興味のなかった職員も、行き倒れニャンコがなつかしくて胸がきゅんとしたのかもしれません。そしてみんなでこの招き猫を自主製品のデザインにしていこうと心が動き自主製品の開発をスタートさせました。

イラスト協力@愛知淑徳大学 メディアプロデュース学部メディアプロデュース学科2年 笠原 礼子 さん

そのときから、名身連第一ワークス・第一デイサービスでは、招き猫デザインの手ぬぐいを素材にオリジナル製品を作って売るようになりました。バッグやポーチなど、バリエーション豊かな「招き猫シリーズ」は、名身連の定番人気商品に成長し、みなさんにたくさんお買い上げいただけるようになりました。思い返すと、あのとき行き倒れニャンコに出会わなかったら、「招き猫シリーズ」のヒットは無かったような気がするのです。それはあの子がくれた「猫との出会い」という恩返しだったのかもしれません。購入希望の方は 商品紹介 をご覧ください。